Analisis: Menakar Dua Kubu

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Akhirnya, hiruk pikuk cawapres Jokowi pun selesai sudah. Pilihannya jatuh pada Jusuf Kalla, politisi gaek Golkar dan mantan Wakil Presiden pada masa pemerintahan SBY pertama.

Begitu juga segala keri(c)uhan koalisi, dengan segala pameran gaya dan ketegangan ala sinetron pun usai. Masyarakat tidak lagi disuguhi tontonan serba glamor – misalnya kunjungan dengan helikopter dan diplomasi di atas pelana kuda – maupun drama sang putri yang ingin jadi cawapres, ditambah segala kasa-kusuk dan bumbu-bumbu intrik politik yang “ngeri-ngeri sedap” itu.

Kini realitas politik menampakkan wajahnya. Rakyat hanya disuguhi dua calon yang akan bertanding dalam 50 hari penentuan: duet Jokowi-Jusuf Kalla (JJ) versus Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (PH). Begitu juga, pilpres 9 Juli mendatang sudah jelas hanya akan berlangsung satu putaran saja, kecuali ada “keajaiban” suara mereka imbang.

Tetapi pertarungan politik sesungguhnya belum selesai. Malah baru babak kedua, setelah babak pertama pileg lalu. Sementara babak ketiga – the real political struggle – baru akan dinikmati September nanti saat pemerintahan baru terbentuk. Setidaknya akan ada tiga poros: JJ dan PH, masing-masing dengan koalisinya, serta Partai Demokrat yang memilih “absen” dan akan menjadi kekuatan oposisi.

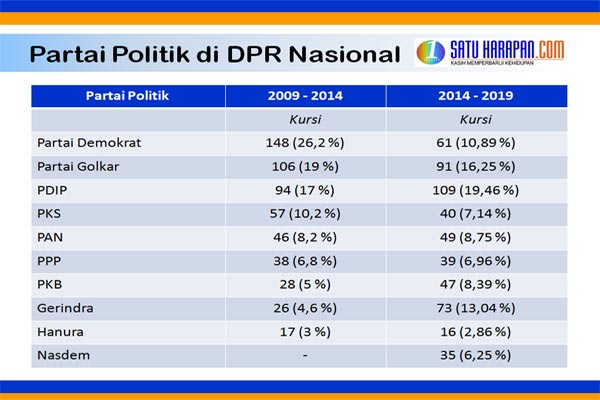

Dengan konfigurasi seperti itu, bisa diperkirakan bahwa dinamika pertarungan politik ke depan – the real political struggle tadi – akan makin asyik diikuti. Yang jelas, transisi demokratisasi di Indonesia masih akan berlangsung panjang. Untuk memahaminya, ada baiknya mundur sejenak dan melihat komposisi hasil pileg antara 2009 dan 2014 (lihat tabel).

Jika diamati perolehan kursi pileg lalu (PBB dan PKPI dihilangkan, karena tidak memperoleh kursi) dan membandingkannya dengan hasil pileg 2009, ada beberapa hal yang patut dicatat: Pertama, Partai Demokrat memang sungguh-sungguh “terjun bebas”, kehilangan 87 kursi (sekitar 15%), disusul PKS (kehilangan 17 kursi atau sekitar 3%) dan Golkar (kehilangan 9 kursi atau sekitar 3% juga). Boleh jadi, ini menandai “hukuman” yang dijatuhkan rakyat kepada kinerja Presiden SBY, khususnya dalam periode kedua pemerintahannya, maupun terhadap PKS. Kedua partai ini, yang berulang kali menjual slogan “bersih” dan “anti-korupsi”, justru didera oleh berbagai kasus korupsi yang sudah memuakkan masyarakat luas.

Nah, dengan perolehan suara yang anjlok drastis, langkah SBY untuk “absen” dan menjadikan Partai Demokrat sebagai “kubu oposisi”, walau terasa menyakitkan, merupakan langkah strategis yang jitu dan patut diacungi jempol. Jika Demokrat nantinya mampu berperan sebagai loyal opposition yang handal, bukan tidak mungkin partai itu dapat berkibar nantinya. Pengalaman PDIP yang selama 10 tahun konsisten menjadi oposan merupakan pelajaran yang patut dicermati.

Ke mana suara Demokrat, Golkar dan PKS pergi? Ini catatan kedua: suara PKS boleh jadi diserap partai Islam lainnya, yakni PPP (bertambah 1 kursi) dan terutama PKB yang fenomenal (naik 19 kursi, atau sekitar 3,3%). Sementara suara Demokrat dan Golkar pergi, baik ke PDIP (naik 15 kursi atau sekitar 2,5%), PAN (naik 3 kursi) dan pendatang baru Nasdem (meraup 35 kursi, atau sekitar 6,25%). Tentu saja, rekor pileg lalu dipegang oleh Partai Gerindra yang melonjak drastis dengan memboyong 47 kursi, atau mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dibanding sebelumnya!

Data ini menyodorkan opsi pilihan yang sulit bagi PDIP sebagai pemenang pileg lalu. Walau PDIP menggadang Jokowi sebagai capres paling populer yang memiliki elektabilitas tertinggi, namun posisinya sangat runyam dalam the real political struggle nanti, jika ia terpilih sebagai Presiden. Sebab koalisi (atau “kerja sama”, memakai istilah yang lebih disukai Jokowi) PDIP-Nasdem-PKB-Hanura hanya akan memperoleh 207 kursi (atau sekitar 37%) di parlemen. Sementara koalisi kubu Gerindra-PAN-PKS-PPP dan terakhir Golkar memberi PH 292 kursi (sekitar 52%) di parlemen.

Langkah Golkar merapat ke kubu Gerindra yang mengejutkan – bahkan Aburizal “Ical” Bakrie pun “rela” tidak menjadi cawapres – membuat bandul pertarungan politik menggumpal pada kubu PH. Mungkin kalkulasi itulah yang membuat Jokowi akhirnya lebih memilih JK sebagai pasangannya ketimbang, misalnya, Abraham Samad. Politisi gaek Golkar itu diharap dapat memecah konsentrasi kekuatan Golkar dalam kubu PH, menarik simpati kalangan Islam, menggalang dukungan dari Indonesia Timur maupun menyedot suara Demokrat.

Memang, pilihan Jokowi itu membuat sebagian kalangan aktivis jadi ragu. Rekam jejak JK, terutama dalam menjaga pluralisme, dinilai kurang tegas dan mengkhawatirkan, seperti disebut Andreas Harsono dari Human Rights Watch Indonesia. Padahal janji untuk menjaga kebhinnekaan dan memberi perlindungan bagi setiap warga negara, merupakan program unggulan dalam visi-misi JJ yang disodorkan ke KPU.

Tetapi pilihan pada figur JK, rasanya, merupakan pilihan minus malum yang sulit dihindari Jokowi. Dan ini sekaligus menandai bahwa tidak ada jalan pintas bagi transisi demokratisasi di Indonesia. Apalagi dengan komposisi koalisi parlemen seperti yang diurai di atas. Sungguh sulit untuk berharap akan ada perubahan mendasar, kalau toh pasangan JJ terpilih nantinya. Sebab, bisa jadi, langkah-langkah terobosan mereka akan diganjal oleh koalisi di parlemen.

Itukah konsekuensi dari sistem presidensialisme yang multi-partai ala Indonesia?

Penulis adalah koordinator penelitian Biro Litkom-PGI

Laporan Ungkap Hari-hari Terakhir Bashar al Assad sebagai Pr...

DAMASKUS, SATUHARAPAN.COM-Presiden terguling Suriah, Bashar al Assad, berada di Moskow untuk menghad...